方丈で佇む 東福寺②

方丈※の庭園は、大方丈を中心に東西南北に4つの庭園が作られており、釈迦の一生を表す8つの場面になぞらえて「八相の庭」とも呼ばれています。当初は東福寺方丈「八相の庭」という名称でしたが、2014年に国指定名勝に登録され、改めて国指定名勝 東福寺本坊庭園となりました。何度も焼失と再建が繰り返され、現在の庭園は作庭家の重森三玲が1939年に作ったもので、重森の出世作となりました。

近代禅宗庭園の白眉として、広く世界各国に紹介されており、大勢の外国人の方たちが方丈で佇んでいます。

※方丈とは、禅宗寺院における僧侶の住居であり、後には相見(応接)の間の役割が強くなりました。

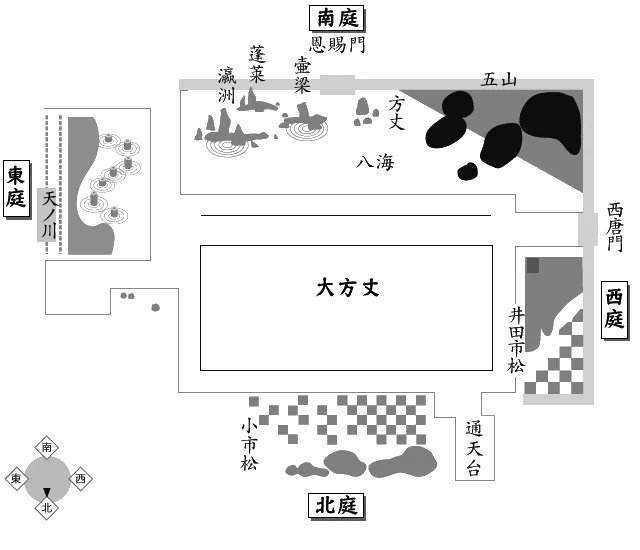

広大な方丈には東西南北に四庭が配され、「八相成道」に因んで「八相の庭」と言われてます。禅宗の方丈には、古くから多くの名園が残されてきましたが、方丈の四周に庭園を巡らせたものは、東福寺のみです。

四方向に作られた庭園に込められた意匠構成は、東庭が「北斗七星」、南庭には四つの神仙島、京都五山、須弥山、西庭は井田を表した大市松模様、北庭が苔と板石による小市松です。

北斗七星、蓬莱、瀛洲、壺梁、方丈、京都五山、須弥山、市松の八つの意匠を盛り込み、これが釈迦の入滅を表す「釈迦八相成道」にもあたることから、「八相の庭」と名付けられたそうです。

北斗七星を表す円柱は、東司(とうす)で使用されていた礎石で、東司の解体修理をした際に、余材として出てきたものであり禅の世界では「一切の無駄をしない」という厳格な教えから再利用されています。

北庭は苔と石板による小市松模様の庭です。

今やこの姿こそが東福寺本坊庭園って感じがしますが、元々は「白砂と石板による市松模様」だったそうで、こんな苔庭ではなかったそうです。

作庭家としてはキャリアが浅かった重森三玲に当時のご住職が与えた条件は本坊内にあった資材を一切廃棄することなくリサイクルして作庭することでした。

まさに出世作となった東福寺ですが、重森三玲は創意工夫をする際に、日本の伝統を知り尽くしたからこそ、次なる一歩が踏み出せたと振り返ります。

これはどんな分野であっても同様であり、新しいものを知るという行為は、過去の伝統文化の美をすべて掴んでいってこそ、初めて新しいことができるそうです。

京都は深刻なオーバーツーリズムでゆっくりと名勝地に行く場合、早朝でないと困難になっています。

ただ禅の世界をわざわざ感じるために遥か京都まで来て、方丈で佇んでいる風景は勉強になることもあるものです。きっと私たちよりも歴史を勉強してるかもしれないのです。

ミュートしたユーザーの投稿です。

投稿を表示🙏更なるお伝えに感謝です😊🙏

お釈迦様の一生を八場面にて=八相庭

👏👏👏🤗

ご興味お持ちの皆様方に

大変有り難いお話✨✨👍🤗

厚かましくも…又…お借りさせて戴きたいです🙏😊👍